Fiche du témoin

Claude-Jacques Thomas

Claude-Jacques Thomas, surnommé Doudou, n’est pas un personnage ordinaire. Il est né en mer, en 1929, entre New-York et le Havre d’une mère Bretonne du Finistère et d’un père du Béninois. Après avoir embarqués sur les Terre-Neuvas, les classiques et les pêches-arrière, il a été guide au Musée Maritime de La Rochelle. Il a écrit un manuscrit poignant « Des navires et des hommes » dont nous publions ici quelques extraits.

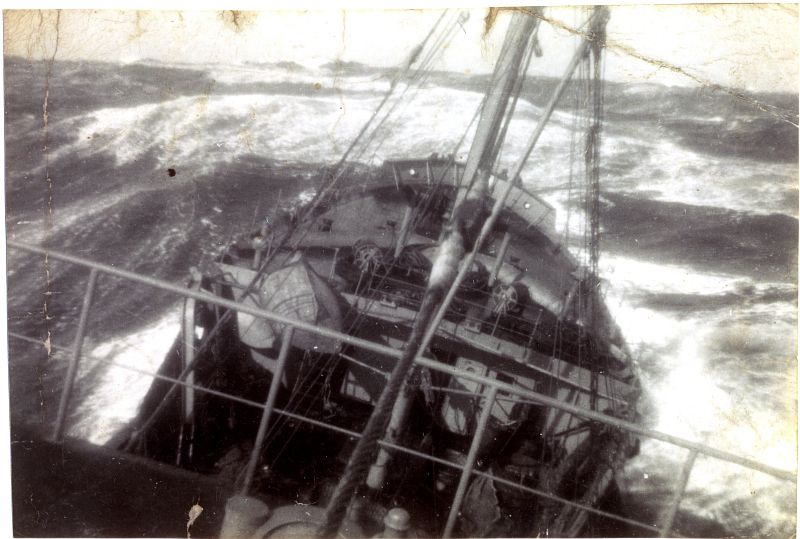

Coup de vent sur ouest Bretagne

Brest le conquet radio avait fait passer un avion spécial annonçant un message comme seule l’équinoxe savait et sait encore les envoyer. Le vent avait graduellement forci. La mer, doucement mais surement, avait gonflé dans le sillage. Les sataniques avaient fait leur apparition. Sur le pont, tout avait été saisi. Tout était condamné. Navire et équipage étaient prêts à recevoir le coup de vent. Puis, il était arrivé, courant du bout de l’horizon, le plus terrible des enfants que le noroit eut porté jusque là dans ses flancs. Le vent, la grêle, la mer par en dessous, la mer par en dessus, les vagues grondantes étreignant le berceau de fer : toute la nature était déchainée, haletante en furie tordue. Cela avait était pour nous une sorte de délivrance. Nous allions pouvoir lutte. Se battre comme nous nous battions depuis tant et tant d’année à la passerelle.

Tout était redevenu normal, la respiration de l’homme de quart ou celle de l’homme de bossoir. La cheminée crachant une fumée noire, une fumée bleue froide et suintante. Le sel qui colle aux mains, à la barre et au compas.

Ca fume sur l’eau tellement le vent est fort et le brouillard présent. Les respirations s’agglutinent. Le navire défend sa survie, fétue de paille ballotté au milieu de l’océan atlantique. Dans des éléments déchainés, avec plus de 100 nœuds de vents, le navire n’est plus un navire, c’est une perle d’huile, une goutte d’air écrasée, pressés, compressée, aplatie mais qui ne cède jamais. Le pont du chalutier est descendu au niveau des vagues. Celles-ci déboulent sur le navire à toute vitesse. Seule la passerelle émerge de la mer en furie. Le ponton de fer où se sont réfugiés les hommes, un indicateur de gite indique des inclinaisons affolantes de 30° sur tribord.

Relève-toi carcasse ! Et da ns un immense fracas de tôles froissées, la carcasse se relève et dégringole sur bâbord, écrasant l’eau qui rejaillit plus haut que l’antenne de radio.

ns un immense fracas de tôles froissées, la carcasse se relève et dégringole sur bâbord, écrasant l’eau qui rejaillit plus haut que l’antenne de radio.

A chaque pulsation de l’océan le navire opposé son étrave luisante et sombre, bousculant la crête d’une déferlante, crevant vindicativement la suivante, ouvrant une immense blessure dans l’onde en furie, obligeant la crête déferlante suivante à se glisser sous la coque, dont elle secoue au passage, ultime geste vengeur , les tripes et boyaux, avant de s’enfuir, honteuse vers le sud.

J’ai donnée l’ordre de gouverner cap au nord pour pouvoir tenir le navire à épauler la mer tribord amures, puis je vais jeter un œil dehors. La porte refuse de s’ouvrir, le vent la plaque contre le chambranle. L’homme de bossoir essaie d’ouvrir celle de bâbord : même chose. Il s’arcboute essayant de vaincre la rafale. Une soudaine accalmie, dix seconde peut-être, la porte cède. L’homme de bossoir s’étale dehors, emporté par son élan, il se heurte à la bouée, tournoie sur l’étroit balcon, malmené par le vent qui souffle à plus de 1000 nœuds, nous sommes seul entre le ciel et l’eau.

Le ciel, c’est cette sarabande affolée de nuages s’éventrant sous les coups de butoirs du noroit. Pas une seule goutte d’eau ne tombe, la pluie est cristallisée, balayée de l’atmosphère, elle reste suspendue dans le ciel stalactisé.

Sous le ciel c’est la mer avec son visage de femme coléreuse. Immensité universelle liquide, hostile à l’homme et toujours ce vent qui hurle dans le gréement du navire tanguant. Chaque antenne pleure, les drisses de pavillon gémissent et semblent souffrir de ces attaques des éléments, que l’on dirait s’être alliés pour venir à bout de ce navire. Celui-ci monte, plonge, roule sur bâbord, puis sur tribord, pour repartir à l’assaut de la déferlante suivante.

Mais malgré tout, entre l’océan et le vent ces deux furie qui jouent à se vaincre, le navre est un hochet géant.

J’ai donné l’ordre de revenir au cap et prévenu le chef mécanicien de diminuer l’appareil propulseur de 100 tours, puis j’ai repris l’écoute attentive des assauts de la mer et la vielle lutte, l’éternelle lutte, a repris ses allures de combat pour la survie ou la vie. Quand le navire a eu pris sa nouvelle vitesse, il a retrouvé sa souplesse d’antan. Il se cale entre les lames, creuse son trou dans les rouleaux, se fait poussière dans les immenses cratères d’eau, profite d’un point faible dans la houle pour défoncer une crête déferlante, hoquette, perd son rythme, halète, parce que son cœur, sa machine est fatiguée et que parfois elle devient indifférence pour s’abandonner bâbord sur tribord, avant sur arrière, roulis dans tangage.

A intervalle irréguliers, des coups sourds ébranlent la coque. Les matelots de barre et de bossoirs relève la tête, inquiets. Chaque rivet travaille, résiste ou cède, mais reste en place, millier de rivets qui maintiennent les plaques de fer et toute cette ferraille est hétéroclite. C’est le navire qui grignote ou plutôt qui taille sa route debout, dans cette mer démontée de surcroit.

Plus le temps a forcit, plus le bateau est devenu dur à gouverner. La barre rappelle follement à droite. Il ne faut pas résister à cette force sous peine de briser le gouvernail. Il faut laisser tourner la roue de bois puis la retenir, la laisser filer en souplesse, puis reprendre le mou pour remettre le navire au cap.

Le visage de l’homme à la barre est impassible, ses yeux sont rivés au compas, ces maxillaires semblent crispées. Tous ses muscles travaillent, ses gestes sont inconscients mais précis, de beaux gestes de dompteur ou d’ouvrier consciencieux. Subitement, elle a frappé, elle, la lame de fond, la lame sourde qui vient on ne sait d’où, mais que tout le monde redoute car ces lames la frappent pour couler.

Le navire a accusé le coup. Il vibre sous nos pieds, de la quille au mât blessé, abatant de 20 degrés sous le vent, accusant une gite de 35 degrés, puis il a glissé sur la lame, pour se coucher dans les flots épuisé, anéanti. J’ai gueulé à l’homme de barre : la barre au vent tribord toute, mis le chadburn sur avant toute et je me suis accroché à la rue pour aider l’homme de barre à redresser lentement. Il est revenu au cap, dégueulant par ses sabords ces tonnes et ces tonnes d’eau qui avaient failli lui faire faire un trou dans l’eau.

De nouveau on a réglé la vitesse et fait une rapide inspection dans la machine : R.A.S.

Sur le pont, la mer avait emporté son tribut. Le bastingage avait était arraché, comme une lèvre saignante et retroussée.

Depuis déjà quinze heures que le bulletin de météo spéciale avait été émis. Ni la mer ni le vent n’avait diminué d’intensité. Toutes les trois heures les hommes de quart se relayaient.

Dans le sillage immuable, imperturbables, les satanique continuaient inlassablement leur sempiternelles et folles sarabandes, semblant manger trop quoi venu l’on ne sait trop d’où.

La légende des korrigans, petits nains bretons qui hantent et envahissent la lande bretonne les soirs de grandes tempêtes, est que, lorsque la lande est couchée par la puissance du vent, ces korrigans crient aux hommes et aux petits d’homme qui arment tous les navires de pêche dans toutes les mers du monde que les satanique sont : les âmes des capitaines qui on maltraités leurs équipages et qui viennent quérir les soirs de tempête un peu de nourriture tout en implorant leur pardon.

Tout à coup, la nuit tomba. En fait, il n’y a nulle transition entre le jour et la nuit. Le jour avait était dur, très dur. La nuit, elle, serait encore pire. Elle sera pire car au lieu de cacher les vagues, montagnes d’eaux immenses et démoniaques, elle donnera à la tempête un relief mystérieux et oppressant. Effectivement, la nuit fut comme prévue. La lutte se poursuivit contre une ombre glauque et désespérément fuyante. Les creux des lames devenaient des gouffres sans fond dans lesquels l’étrave du navire plongeait inlassablement. Les crêtes de ces lames hautes comme des cathédrales vacillantes apparentées à des pics inaccessibles contre lesquels le navire s’épuisait ou plutôt paraissait s’épuisait. Un rapide coup d’œil comme on en jette des milliers dance ces cas là ver le ciel au sein duquel aucun autre astre, aucune étoile ne brille. Dans ces ténèbres liquides, la seule lueur que l’on distingua était la rose phosphorescente du compas qui vacillait dans son décor de suspension à la quardan.

Soudain, ce fut le silence, un silence irréel comme si la mer n’existait plus. Nul ne voulait comprendre mais tous savaient, la machine venait de stopper.

Le silence de la machine frappa tout le monde. Ceux qui dormaient s’éveillèrent comme si on venait de leur taper sur l’épaule. Les autres interrompirent un geste, une ébauche de phrase commencée, et chacun pris conscience de ce silence anormal. Ils se mirent en travers du bord, s’interpellant, s’interrogeant, plaisantant même pour masquer l’angoisse qui soudainement les étreignait.

A partir de cet instant où le navire est privé de sa force propulsive, tous les gens de mer et en particulier les marins pêcheurs savent cela, le navire est à la merci de ce que nous appelons nous, un mauvais paquet.

Le navire vient en travers à la mer, il peut coffrer, c'est-à-dire prendre un pion ou paquet de mer au vent ou même ce qui est plus dangereux encore, sous le vent. Il faut être très attentif car à partir de l’instant où il a commencé à coffrer, il fau mettre rapidement la barre au vent afin que le navire puisse décoffrer en revenant debout à la mer.

Le chef mécanicien est arrivé à la passerelle. Il s’avère que l’avarie dont nous sommes victimes n’est pas grave mais qu’il fallait immédiatement stopper. Les mécanos sont déjà en train de démonter. Le chef est rapidement descendu.

L’équipage, c’est une équipe où tout le monde se connait, du capitaine au mousse, tout le monde a confiance et la force d’un équipage c’est son homogénéité.

Le tangage a diminué, non pas que la mer fut plus calme, cela redoublait au contraire, mais le navire immobile dans les vagues opposait sa masse d’inertie à la houle.

Il était devenu un roc contre lequel venaient se briser les vagues, un roc qui ne tiendrait pas longtemps. Une heure et demie après, le chef mécano était de retour dans la passerelle annonçant : paré partout. La machine repris son ronronnement et le navire repris son cap. Un éclair zébra l’horizon illuminant la mer dans un fracas assourdissant. Le tonnerre éclata au dessus du chalutier, le bateau chuta dans une vague, se redressa ruisselant d’écume, et l’orage éclata, libérant l’abcès noir qui grandissait dans le ciel, calmant les nerfs de tous.

Le bruit de la pluie cinglant rageusement la passerelle faisait rire les hommes de barres et de bossoir qui regardaient comme fasciné les rigoles d’eau dégoulinante des fenêtres. Le baromètre avait remonté de 4 divisions, la force du vent avait diminué. Puis, le vent et la mer mollirent considérablement. Dans le sillage, les sataniques disparurent. Depuis longtemps, nous avions perdu fond, il nous fallait tenir cap pour cap afin de retrouver la sonde et remettre en pêche. J’ai pris la barre pour venir vent arrière et graduellement le navire est venu au cap d’avant. Lentement, je suis passé avant demi. Le navire se comportait bien, alors comme le temps calmissait toujours, j’ai mis en route toute.

Tous les patrons de chalutier vous diront que vent arrière ou grand largue, c’est la navigation du diable. Ils vous diront aussi que pour gagner sa croute et celle de son équipage d’abord, il faut parfois, sinon tenter, alors composer avec lui. J’ai rectifié la route, passé les consignes et après ces 28 heures de passerelle, je vais aller m’allonger deux heures avant d’attraper les fonds de 500 mètres. Car la pêche continue en attendant le prochain coup de chien pour l’heure, c’est l’accalmie et le baromètre remonte toujours.

Claude-Jacques THOMAS